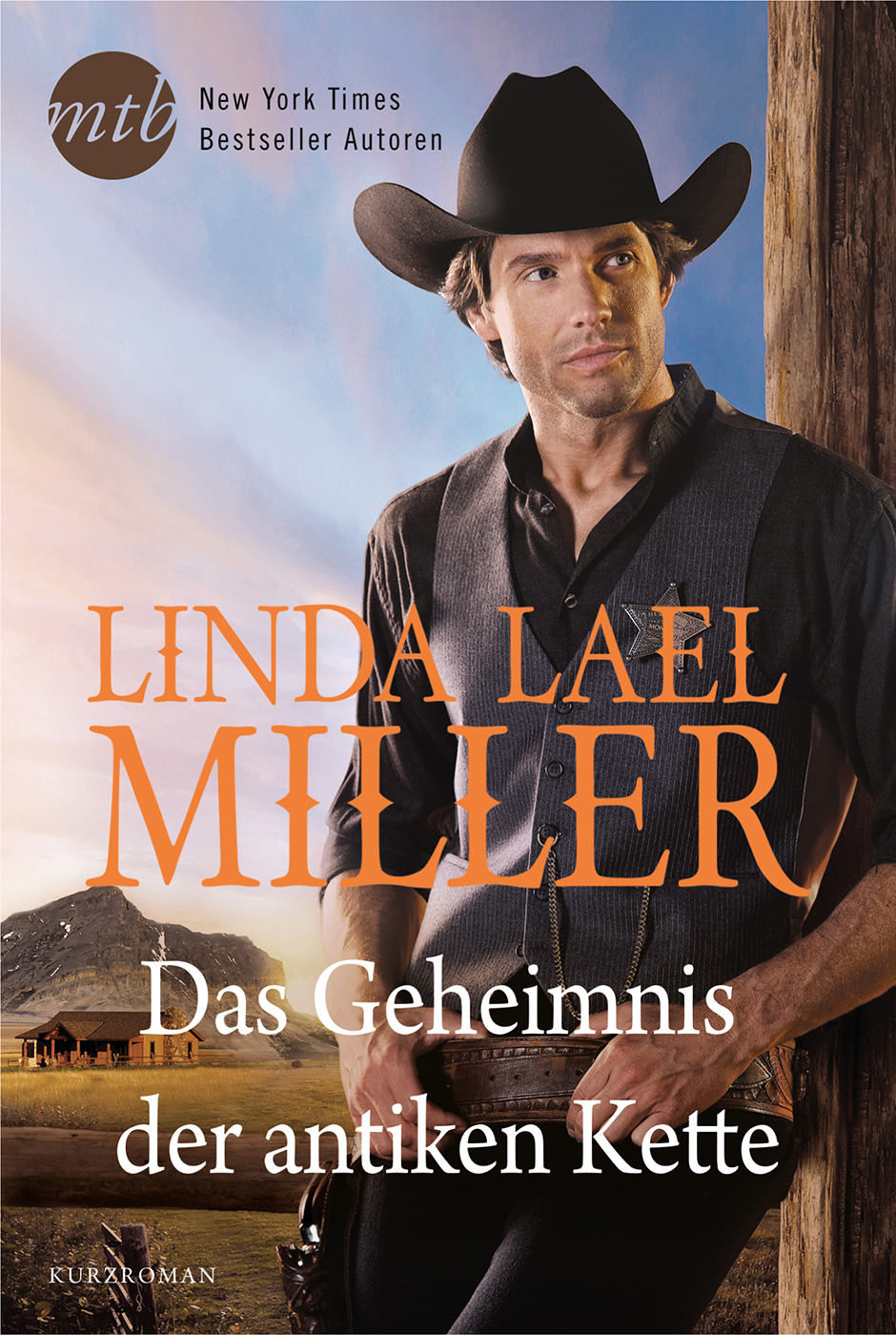

Das Geheimnis der antiken Kette

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Eine unglaubliche Reise in die Vergangenheit unternimmt die temperamentvolle Reporterin Rue, als sie im Haus ihrer verstorbenen Tante eine antike Halskette berührt. Eine fantastische Zeitmaschine katapultiert sie in das Jahr 1892 - und in die starken Arme des Marshals Farley Haynes. Dieser widersprüchliche Mann küsst Rue und verhaftet sie anschließend, entlässt sie wieder aus dem Gefängnis und landet nach einer leidenschaftlichen Nacht mit ihr in der Gegenwart. Farley ist glücklich auf Rues Ranch. Aber bevor er Rue heiratet, will er noch einmal in seine alte Welt zurückkehren. Verzweifelt versucht Rue, ihn aufzuhalten, denn sie hat in einem alten Brief gelesen, dass Farley ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag angeschossen wird ...