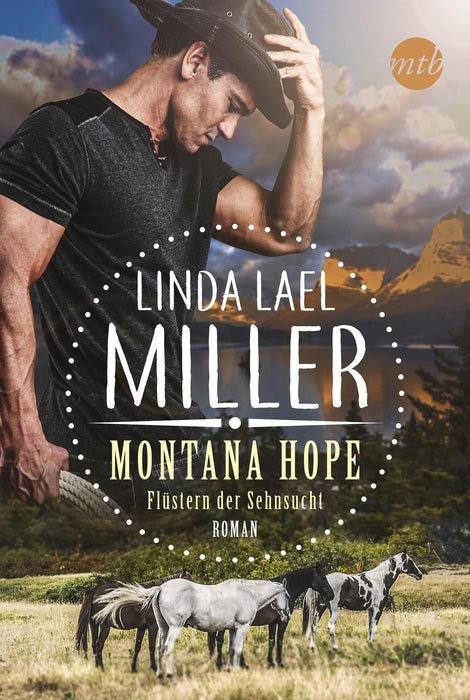

Montana Hope - Flüstern der Sehnsucht

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Drei beste Freunde, so stark, ehrenhaft und unabhängig wie Montana, das Land, das sie lieben

Seit ihrer Jugend wollte Shallie nur einen Mann: Cord Hollister. Aber dann musste sie eines Tages Hals über Kopf die kleine Stadt Painted Pony Creek in Montana verlassen. Niemandem hat sie damals erzählt, warum und wohin sie ging. Nur aus einem Grund kehrt sie jetzt in die Stadt zurück: Cord ist Pferdeflüsterer, und sie braucht seine Hilfe. Schnell muss sie sich allerdings eingestehen, dass schon sein Anblick ihr Herz höher schlagen lässt und dass ihre Gefühle stärker sind als je zuvor. Doch kann er das Gleiche für sie empfinden?