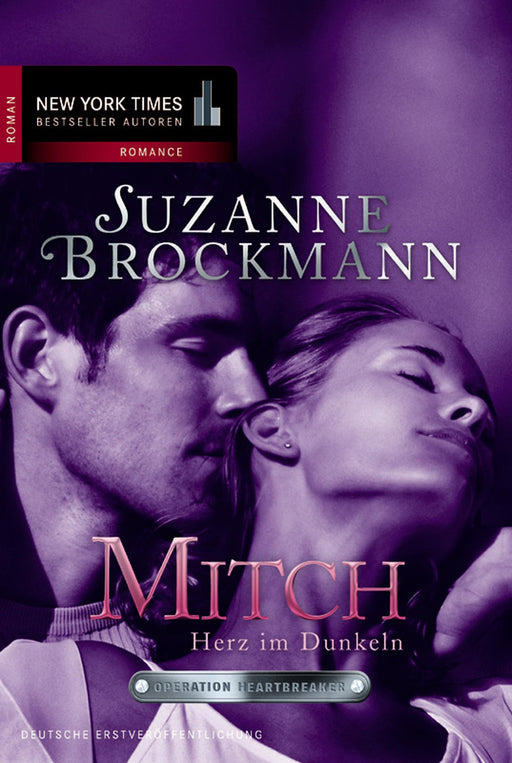

Operation Heartbreaker 8: Mitch - Herz im Dunkeln

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Operation Heartbreaker: Besiege die Gefahr, vertraue deinen Freunden - und verschenke nie dein Herz.

Wer ist er? Als Navy SEAL Mitch eines Morgens erwacht, ist sein Gedächtnis wie ausgelöscht. Nur einen Zettel mit einer Adresse hat er bei sich - und eine Waffe. Ist er auf der Flucht? Hat er jemanden umgebracht? Es gibt nur eine Möglichkeit: Mitch fährt zu der angegebenen Adresse. Aber auch die schöne Becca Kayes kennt ihn nicht. Allerdings ist sie bereit, ihm eine Chance zu geben. Auf ihrer Ranch zu arbeiten - und mehr. In Beccas Augen entdeckt Mitch die Zuversicht, dass alles gut wird, und die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft … Was für ihn undenkbar ist, solange seine Vergangenheit im Dunkeln liegt. Denn noch weiß er nicht, was es mit der Waffe auf sich hat. Und ob Becca sich gerade in einen Mörder verliebt.