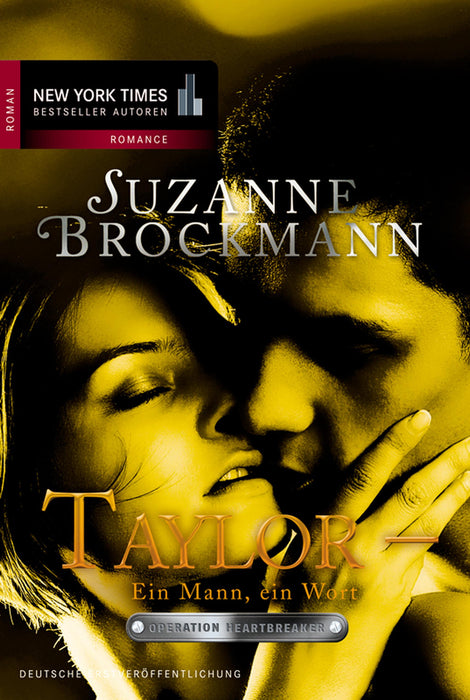

Taylor - Ein Mann, ein Wort

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Operation Heartbreaker: Besiege die Gefahr, vertraue deinen Freunden - und verschenke nie dein Herz.

Wie bringt man eine schöne Frau zur Vernunft? Navy SEAL Bobby Taylor steht vor einem riesigen Problem. Er hat seinem besten Kumpel Wes versprochen, dessen Schwester Colleen zu beschützen. Leichter gesagt als getan, denn Colleen ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch sehr waghalsig: Sie plant einen riskanten Einsatz in einem Krisengebiet, wo sie Kindern helfen will. Bobby versucht, sie davon abzubringen - vergebens. Und dann geht es plötzlich um mehr als ein Versprechen unter Freunden. Denn zwischen hitzigen Diskussionen und noch hitzigeren Küssen sind da auf einmal Leidenschaft und Liebe. Vielleicht für immer? Vorausgesetzt, Colleen setzt nicht leichtsinnig ihr gemeinsames Lebensglück aufs Spiel…