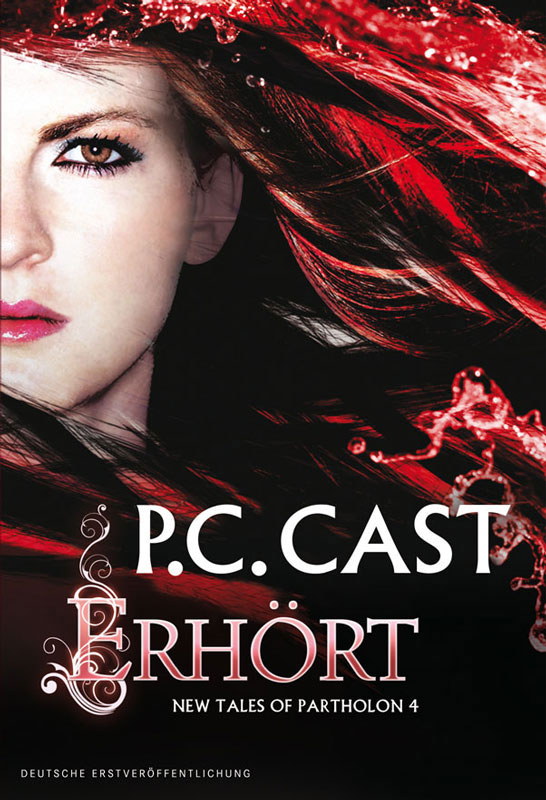

Erhört

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Ihre Mutter ist die Auserwählte, ihr Vater ein Hoher Schamane. Und trotzdem ist die 19-jährige Elphame eine Außenseiterin. Als Prinzessin aufgewachsen, hat sie außer ihrem Bruder keine echten Freunde.

Ihre Suche nach einem Ort, an dem sie sie selbst sein kann, führt sie zu der verlassenen Burg des alten MacCallan. Im Sonnenlicht sieht Elphame die Mauern golden schimmern. Da spürt sie es: Das dornröschenschlossähnliche Gemäuer ruft sie! Über hundert Jahre scheint es darauf gewartet zu haben, dass sie nach Hause kommt. Hierher zu gelangen, das war ihr Schicksal.

Das denkt auch Lochlan, der düstere Herrscher des Waldes...