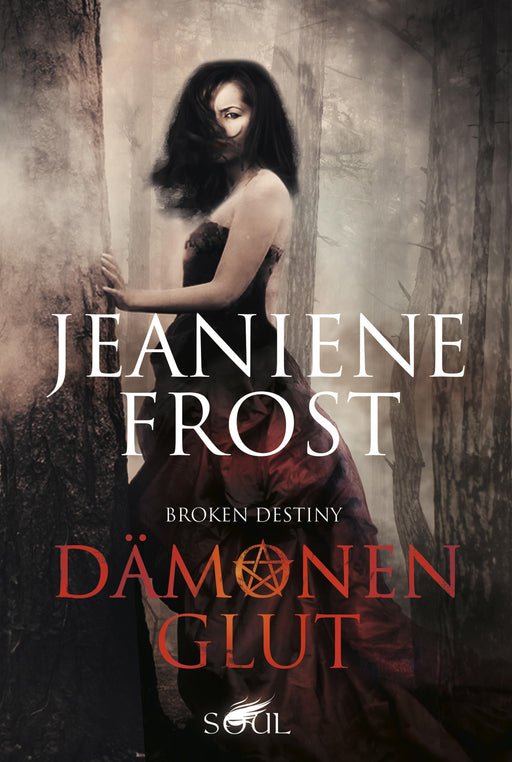

Dämonenglut

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Das Leben aller Menschen liegt in den Händen der jungen Ivy. Im Krieg zwischen Engeln und Dämonen ist sie dazu bestimmt, das Reich der Dunkelheit für immer zu vernichten. Doch ihr eigenes Leben ist in Gefahr, wenn sie die heilige Waffe gegen die Dämonen der Finsternis einsetzt. Adrian, Ivys große Liebe, will ihr in dem finalen Kampf beistehen. Nur seine dämonische Seite scheint stark genug zu sein, um Ivy zu retten - doch das Böse in ihm könnte ihre Liebe für immer zerstören. Im Kampf um ihr Leben müssen Ivy und Adrian ihrem Schicksal gegenübertreten …

"Ich öffne jedes neue Frost-Buch in freudiger Erwartung und werde niemals enttäuscht."

Bestsellerautorin Charlaine Harris

"Eine Geschichte voller Leidenschaft, dunkler Sinnlichkeit und rasanter Action"

Bestsellerautorin Kresley Cole