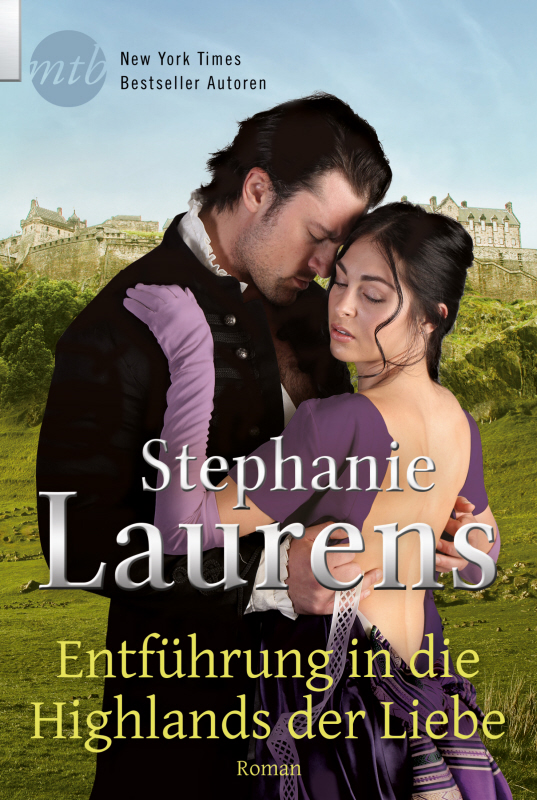

Entführung in die Highlands der Liebe

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Voller Hoffnung legt Angelica das Collier an, das bereits ihren zwei Schwestern Glück beschert hat. Sie spürt es genau: Heute wird sie ihrem Schicksal, ihrem zukünftigen Ehemann begegnen! Und in der Tat: Kaum auf dem Ball angekommen, fällt ihr Blick auf einen hochgewachsenen Gentleman, von dem sie die Augen nicht mehr abwenden kann. Nur zu gern gewährt sie ihm den Wunsch, mit ihm durch den nächtlichen Garten zu spazieren. Doch kurz darauf stockt ihr der Atem: Ihr mysteriöser Verehrer entpuppt sich als niemand anderes als Dominic, Earl of Glencrea, der bereits ihre beiden älteren Schwestern verfolgte. Welche dunklen Absichten hegt dieser geheimnisvolle Schurke?

"Laurens‘ großartige Sinnlichkeit ist atemberaubend!”

New York Times-Bestsellerautorin Lisa Kleypas

"Ein historischer Liebesroman voller Leidenschaft und Köpfchen”

Romance Review Junkies