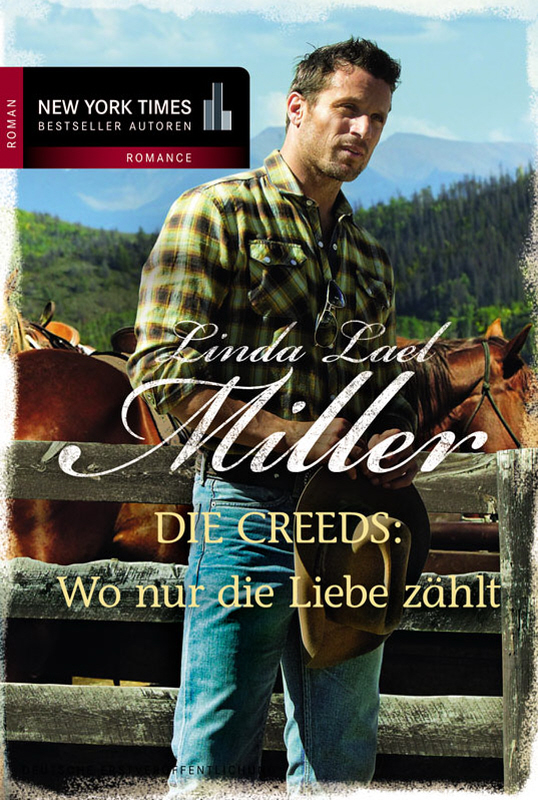

Wo nur die Liebe Zählt

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Männer, die zu ihrem Wort stehen, Frauen, die wissen was sie wollen, und eine Landschaft, in der das Glück Flügel bekommt - willkommen bei den Creeds!

Kunst, Kultur und Big City Lights hat sich Tricia McCall immer ersehnt. Stattdessen findet sie sich plötzlich in dem gottverlassenen Ort Lonesome Bend wieder, wo sie einen Campingplatz managen muss! Sie zählt die Tage, Stunden und Minuten, bis sie hier die Zelte abbrechen kann - da läuft ihr Conner Creed über den Weg. Der reiche Rancher hat Charme, Charisma und mehr als genug Sex-Appeal. Aber dass Tricia sich magisch zu ihm hingezogen fühlt, liegt allein an Conners Blicken. Denn darin liest sie, dass auch er ein Leben lebt, das er so nicht wollte. Doch nie würde er deshalb seinen Traum verloren geben: den Traum von einem Leben zu zweit. Den Tricia ihm nicht erfüllen kann, wenn sie wieder geht ...