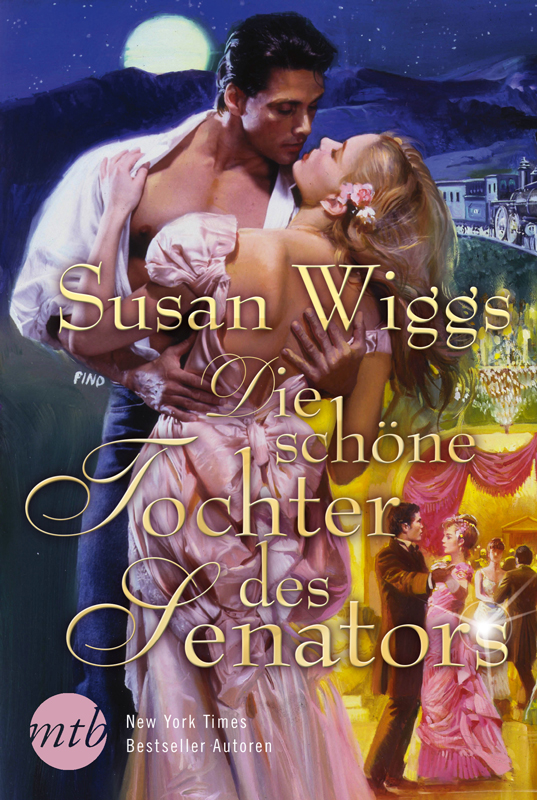

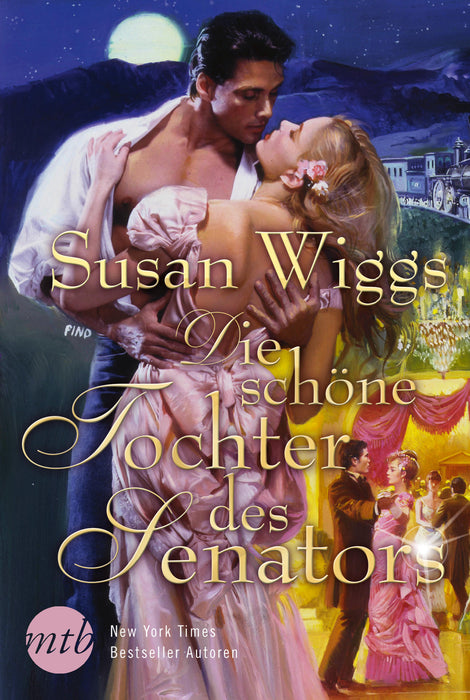

Die schöne Tochter des Senators

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Abby, die junge, unscheinbare Tochter des Senators von Virginia, träumt heimlich davon, den attraktiven Boyd Butler zu erobern. Doch der Sohn des US-Vizepräsidenten hat nur Augen für ihre umschwärmte Schwester. Bis aus Abby mit der Hilfe des weltmännischen James Calhoun eine gefeierte Schönheit wird. Plötzlich steht sie im Mittelpunkt der Gesellschaft, bezaubert jeden Gentleman durch Anmut und geistreichen Charme. Ihre Ausstrahlung entgeht auch Boyd nicht, und sein Heiratsantrag macht schließlich Abbys kühnste Träume wahr! Doch da erkennt sie, dass sie ihr Herz inzwischen an James verloren hat ...