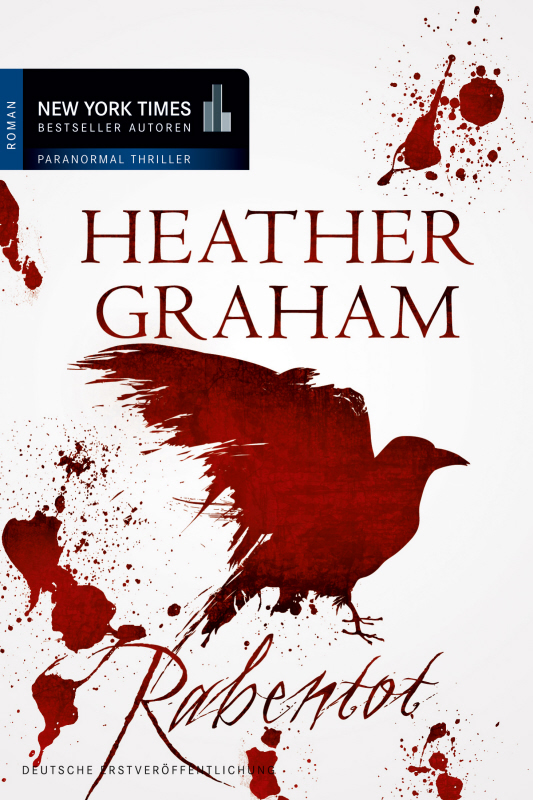

Rabentot

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

"Sprach der Rabe: Stirb!" New York: Ein Serienmörder hinterlässt bei seinen Opfern eine mysteriöse Botschaft. Genevieve O´Brien ist besorgt: Hat er es auf die Mitglieder der Edgar-Allan-Poe-Gesellschaft abgesehen, die sich "Raben" nennen? Dann wäre auch ihre Mutter in höchster Gefahr. Genevieve engagiert den smarten Privatdetektiv Joe Connolly, ohne sich einzugestehen, dass sie noch etwas anderes von ihm will ... Gemeinsam jagen sie den skrupellosen Killer, nicht ahnend, dass er jeden ihrer Schritte beobachtet. Da bekommt Joe auf einmal schreckliche Albträume - und Hilfe von völlig unerwarteter Seite.