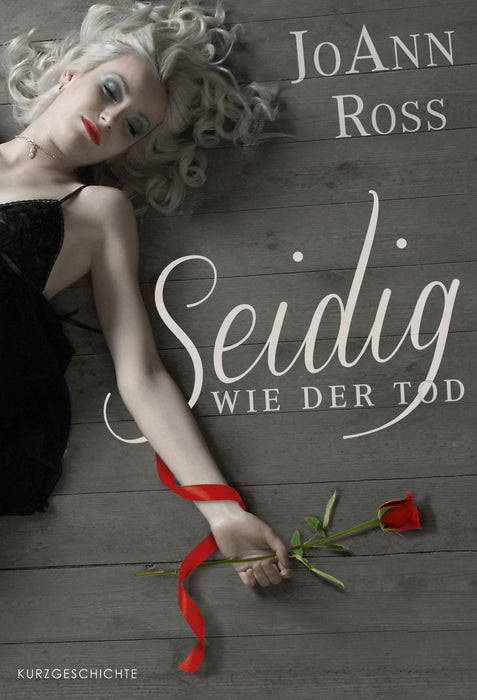

Seidig wie der Tod

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

In New Orleans treibt ein Serienvergewaltiger sein Unwesen. Der Täter fesselt die Opfer mit roten Satinbändern und lässt eine Rose am Tatort zurück. Die engagierte Journalistin Desiree Dupree wittert eine heiße Story: Alle Opfer wurden kurz zuvor vom Bestsellerautor Roman Falconer für dessen neues Buch interviewt. Desiree forscht bei dem attraktiven Schriftsteller nach, doch Roman antwortet nur ausweichend - und lädt sie stattdessen zum Dinner ein. Schon bald beherrscht er ihre Träume. Aber kann sie ihm wirklich trauen?