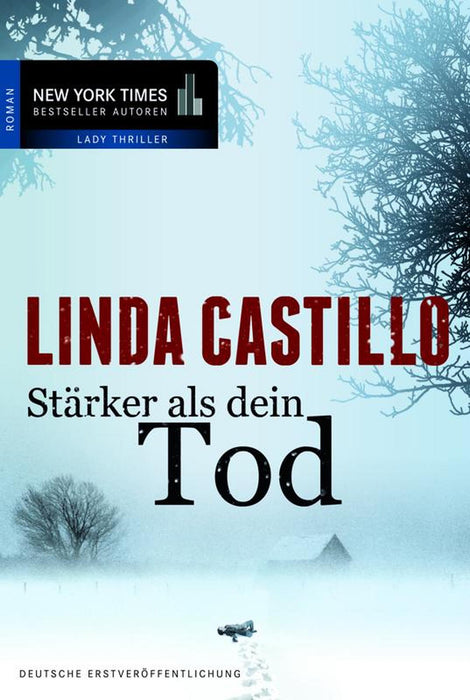

Stärker als dein Tod

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Emily Monroe ist wie gelähmt vor Angst! Zu spät für die Security-Frau, per Funk einen Ausbruch aus dem Hochsicherheitstrakt zu melden: Der Flüchtige überwältigt sie und nimmt sie als Geisel. Ihr

persönlicher Albtraum ist wahr geworden.

Doch Zack Devlin ist kein Schwerverbrecher, sondern CIA-Agent in gefährlicher Mission. Undercover ermittelt er, warum immer wieder lebenslang Verurteilte spurlos verschwinden. Zack vermutet ein mörderisches Komplott. Aber dafür braucht er Beweise - und bestimmt nicht eine Frau wie Emily, in deren Nähe aus Adrenalin plötzlich pure Leidenschaft wird.