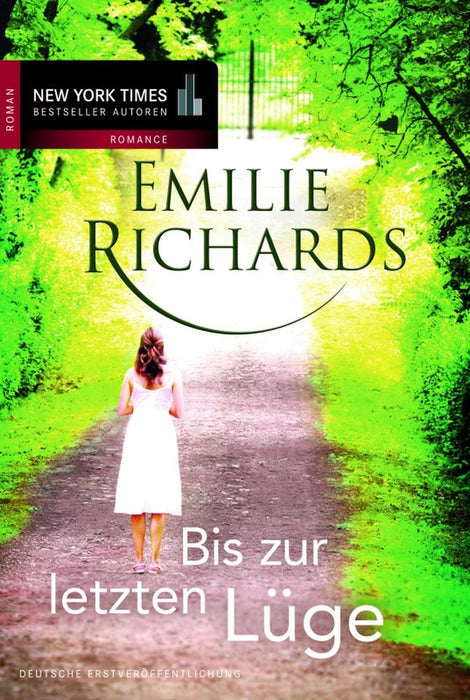

Bis zur letzten Lüge

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Geheimnisse, Gier, Gefahr und Gefühl - eine mitreißende Familiensaga aus dem Süden der USA, ein faszinierendes Gesellschaftsbild über Trennung und Gemeinsamkeit von Emilie Richards.

Langsam schließen sich die schmiedeeisernen Tore hinter dem jungen Journalisten Phillip Benedict, als er auf die weiße Südstaatenvilla zugeht. Ein rätselhafter Auftrag hat ihn hierher gebracht: Aurore Gerritsen, betagte Grand Dame der Oberschicht von New Orleans, möchte ihre Lebensgeschichte erzählen, sie zugleich aber nie veröffentlichen lassen. Phillip versteht nicht, warum sie ihn dafür ausgewählt hat - bis Aurore beginnt, über Mord und Liebe, Leidenschaft, Geld und unauslöschliche Erinnerung zu sprechen. Und plötzlich begreift Phillip, warum sie nur ihm, einem Farbigen, dieses schockierende Bekenntnis machen kann. Und wie nah die schwarze und die weiße Welt einander sind …