Blutsbande Buch 1 & 2

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

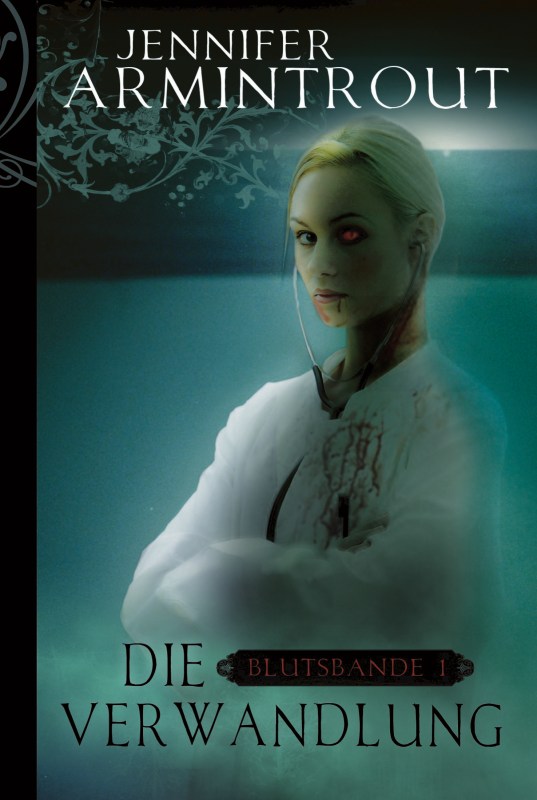

DIE VERWANDLUNG

Ein Biss - und Carrie ist wie verwandelt. Nachdem die junge Ärztin in der Pathologie von einem Toten angefallen wurde, kann sie auf einmal kein Sonnenlicht mehr ertragen, verspürt plötzlich einen unerklärlichen Blutdurst. Ist sie etwa Opfer eines Vampirs geworden? Auf der Suche nach den Gründen für ihre rätselhaften neuen Gefühle lernt sie den charismatischen Vampirjäger Nathan kennen - und verliebt sich unsterblich in ihn. Doch die Blutsbande, die sie an ihren 'Erschaffer' Cyrus fesseln, sind stärker ... Gleichzeitig fasziniert und abgestoßen von dem ebenso attraktiven wie bösartigen Untoten, gerät sie immer mehr in seinen finsteren Bann ...

BESESSEN

Seit zwei Jahren lebt Carrie glücklich mit dem Vampir Nathan zusammen, als er plötzlich eine dunkle, bösartige Seite entwickelt. Von Albträumen gequält, scheint er nicht mehr Herr seiner selbst zu sein. Schließlich fällt er sie wie rasend an, ehe er hinaus in die Nacht flieht. Carrie muss ihn finden, ehe er zur tödlichen Gefahr oder gar selbst umgebracht wird. Denn sie hat erfahren, dass Nathan ausgerechnet von einem der mächtigsten und bösesten Vampire besessen ist - dem Soul Eater ...