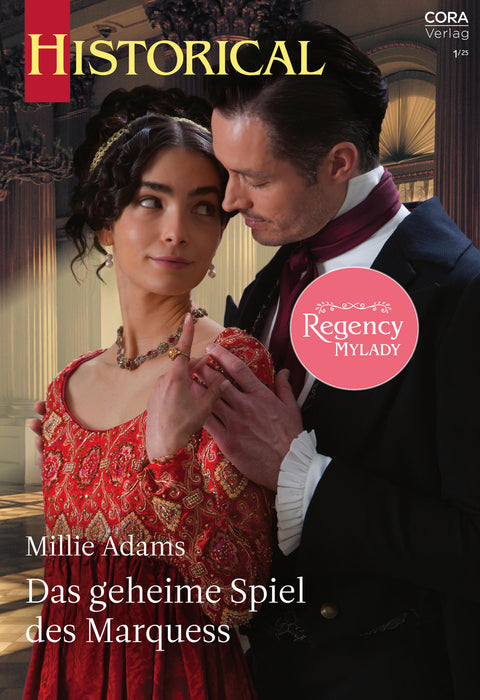

Das geheime Spiel des Marquess

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Sein Ruf als sorgloser Lebemann bietet George Claremont, Marquess of Curran, die perfekte Tarnung für seine wahre Herzensangelegenheit: Seit Jahren kämpft er im Verborgenen gegen Kinderarbeit in den Fabriken – mit allen Mitteln! Um Zugang zu Londons größten Baumwollspinnereien zu erlangen, ist er jetzt sogar bereit, die Tochter des Besitzers zu heiraten. Doch als er auf einem Ball versehentlich den falschen Raum betritt und in eine kompromittierende Situation mit der gefährlich betörenden Debütantin Kitty Fitzroy gerät, droht sein Vorhaben jäh zu scheitern. Oder hat er in Kitty etwa die perfekte Verbündete gefunden?