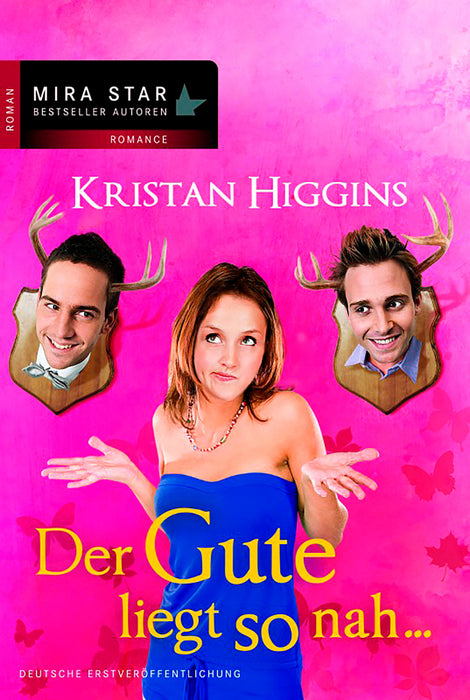

Der Gute liegt so nah...

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Der neue Roman von Kristan Higgins - garantiert weibliche Lachtränen und öffnet allen Männern die Augen!

Joe! Für die junge Ärztin Millie Barnes hat die Sehnsucht einen Namen. Nach dem Studium zurück auf Cape Cod, will sie vor allem eins: Joe Carpenter davon überzeugen, dass sie beide zusammen gehören. Schließlich schwärmt sie seit ihrer Highschoolzeit für ihn. Niemand hat so freche Augen und so ein sexy Grübchen wie er, niemand dieses dunkelblonde Haar, das immer so ausseht, als hätte darin gerade eine Frau gewühlt … was wahrscheinlich stimmt. Allerdings gibt es noch einen zweiten Mann in Millies neuem, alten Leben: Ihren Schwager Sam, frisch von ihrer egomanischen Schwester geschieden. Nur ein guter Freund, nur ein verlässlicher Kumpel. Oder?

Aber wer sagt eigentlich, dass die Sehnsucht nur einen Namen trägt?