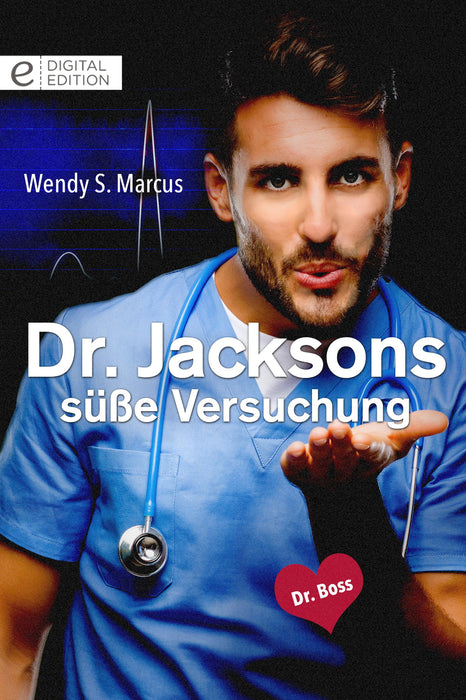

Dr. Jacksons süße Versuchung

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Schwester Scarlet kann die hilflosen Erziehungsversuche von Dr. Jackson nicht mit ansehen. Also begleitet sie den attraktiven Kinderarzt und seine mutterlose Tochter auf einen Ausflug. Nur um zu helfen, redet sie sich ein. Aber warum endet der Tag dann mit einem heißen Kuss?