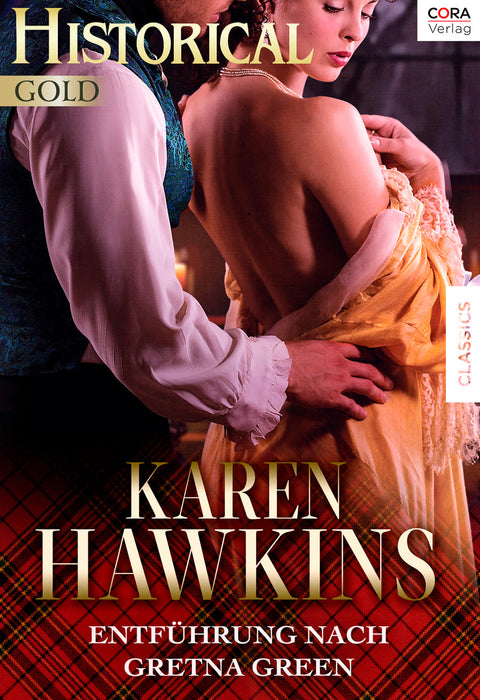

Entführung nach Gretna Green

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Bei allen Höllenhunden der Highlands! Als schottischer Ehrenmann wird Gregor MacLean nicht zulassen, dass der Ruf seiner Jugendfreundin Venetia geschädigt wird! Zum Glück erwischt er sie und den Mann, der sie entführt hat, in einem Gasthaus. Aber keineswegs dankbar oder gar demütig empfängt sie ihn, sondern herausfordernd und voller Widerspruchsgeist. Verwundert fragt Gregor sich: Warum ist ihm ihre Schönheit noch nie zuvor aufgefallen? Ihr üppiger Mund, zum Küssen wie geschaffen Er will Venetia für sich! Doch nicht einmal seine sinnlichen Küsse können sie überzeugen, mit ihm die Flucht ins Glück nach Greta Green anzutreten ...