Grausamer Tod - vier Thriller von Erica Spindler

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

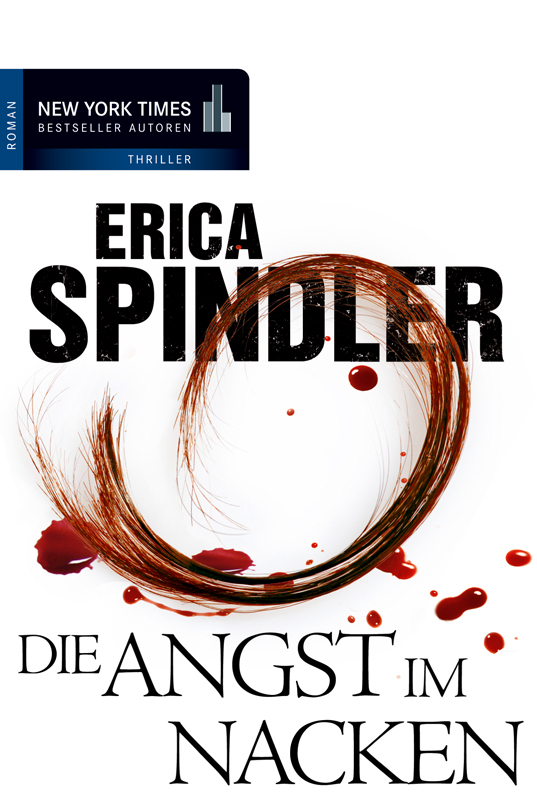

DIE ANGST IM NACKEN

Vor mehr als zwanzig Jahren hat Harlow Anastasia Grail einen wahren Albtraum überlebt. Ein Verrückter hat sie entführt und ihr den kleinen Finger abgeschnitten. Um die traumatische Vergangenheit vergessen zu können, hat Harlow ihren Namen geändert und alle Brücken hinter sich abgebrochen. Nun der Schock: Der Albtraum ist nicht vorbei - der Mann von damals lebt. Aus Angst um ihr Leben beauftragt die junge Autorin Detective Quentin Malone. Schon bald verbindet die beiden eine leidenschaftliche Affäre. Doch kann sie ihm wirklich trauen? Und welche Rolle spielt der attraktive Psychologe Dr. Ben Walker? Ein dramatischer Wettlauf um Leben und Tod beginnt...

BLUME DES SATANS

"Paradise Christian Church" - so heißt die Kirche, in der die Pfarrerin Rachel Howard sich besonders engagiert um Jugendliche kümmert. Aber dann verschwindet sie spurlos.

Zusammen mit dem Ex-Cop Rick Wells, der auf Key West eine Bar betreibt, versucht Liz etwas über den Verbleib ihrer Schwester harauszufinden. Vergeblich. Stattdessen entdecken sie Entsetzliches: Der düstere Satanskult "Gehörnte Blume" begeht offensichtlich Ritualmorde an Jugendlichen ...

STADT DES SCHWEIGENS

Die Journalistin Avery ermittelt auf eigene Faust. Denn für sie steht fest, dass der lange zurückliegende Mord an einer jungen Frau in Verbindung steht mit dem erschütternden Tod ihres Vaters. Auch der attraktive Rechtsanwalt Hunter, der durch Avery endlich wieder erfährt, was Liebe ist, glaubt daran. Als erneut die grausam zugerichtete Leiche einer jungen Frau gefunden wird, kommen sie der schrecklichen Wahrheit auf die Spur. Und geraten ins Visier des Mörders.

IM SCHATTEN DES MÖRDERS

Janes Glück bricht zusammen wie ein Kartenhaus: Mit Drohbriefen meldet sich der Mann zurück, der sie vor vielen Jahren fast getötet hätte. Will er sein Werk vollenden? Steckt er auch hinter den jüngsten Frauenmorden? Oder muss Jane tatsächlich Angst vor ihrem eigenen Mann haben?

Für die Polizei ist er tatverdächtig. Doch welche Rolle spielt Janes Halbschwester Stacey, die die Ermittlungen leitet? Sie wollte sich schon längst einmal an der Schwester rächen, die immer auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen scheint. Wem also kann Jane noch vertrauen? Sie zieht in den Kampf - um ihr Leben und für die Liebe.