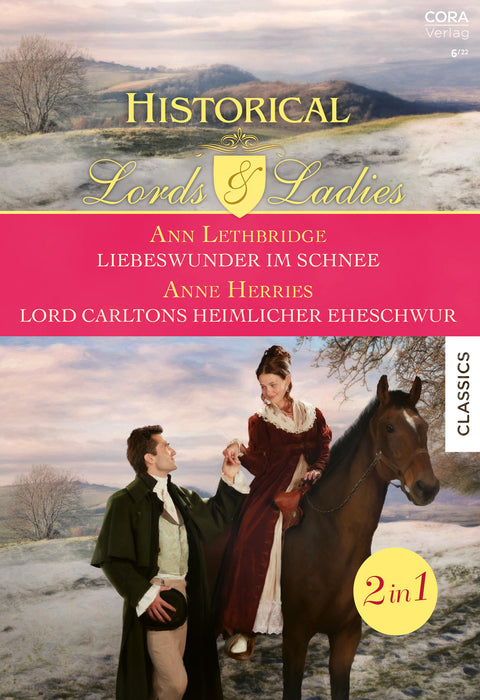

Historical Lords & Ladies Band 94

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

LIEBESWUNDER IM SCHNEE von ANN LETHBRIDGE

Der Schneesturm heult über das Moor von Yorkshire, und verzweifelt versucht Merry Draycott, ihre verunglückte Kutsche freizubekommen. Da nähert sich Charles Mountford, Marquess of Tonbridge! Der ersehnte Retter – oder ein Mann, der Herz und Ruf in Gefahr bringt?

LORD CARLTONS HEIMLICHER EHESCHWUR von ANNE HARRIES

„Einer von euch muss meine Schwester Cassie heiraten.“ Fünf Gentlemen geben Jack Thornton ihr verschwiegenes Ehrenwort, bevor er in den Kampf zieht. Aber nur Lord Carlton ist überzeugt, dass er der Richtige für Cassandra ist. Doch darf er sie um ihre Hand bitten, solange ein dunkles Geheimnis ihn belastet?