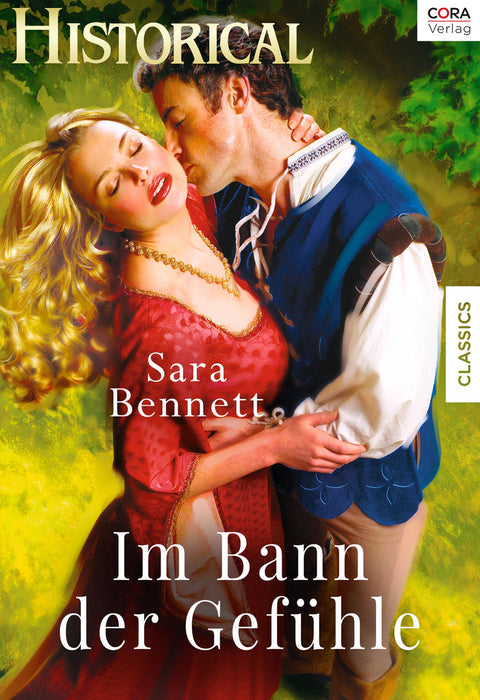

Im Bann der Gefühle

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Seit Lord Radulf die schöne Lady Lily zum ersten Mal auf seinem Lager in den Armen gehalten hat, steht er in ihrem Bann. Radulf ahnt nicht, dass sie die Todfeindin seines Königs ist ...