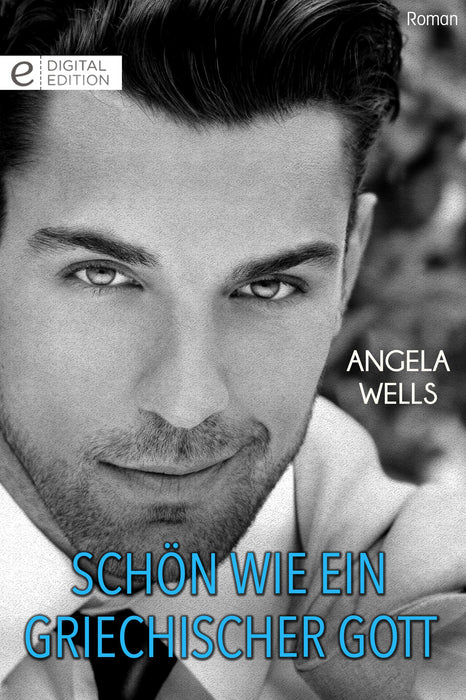

Schön wie ein griechischer Gott

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Bei einem letzten gemeinsamen Urlaub auf einer romantischen Insel in der Ägäis wollen Sapphira und Athanasios prüfen, ob ihre Ehe noch zu retten ist. Aber alles scheint vergebens - bis sich ihr kleiner Sohn verletzt und Sapphira erkennt, wie sehr ihr Mann und ihre Kinder sie brauchen …