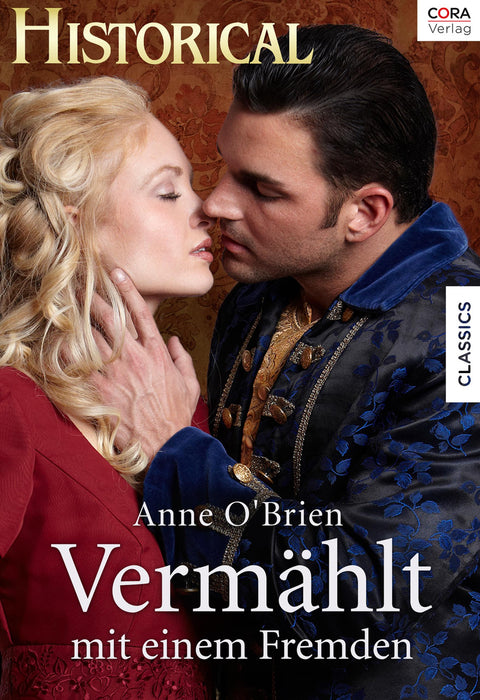

Vermählt mit einem Fremden

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Miss Harriette Lydyard pflegt eine gewagte Familientradition: Schmuggeln! Doch eines Tages beschert ihr die See mehr als verbotenes Strandgut: Sie rettet einen ohnmächtigen, höchst attraktiven Fremden. Wachend verbringt sie die Nacht an seinem Bett - und schon ist ihr Schicksal entschieden! Denn ihr Bruder drängt auf Heirat