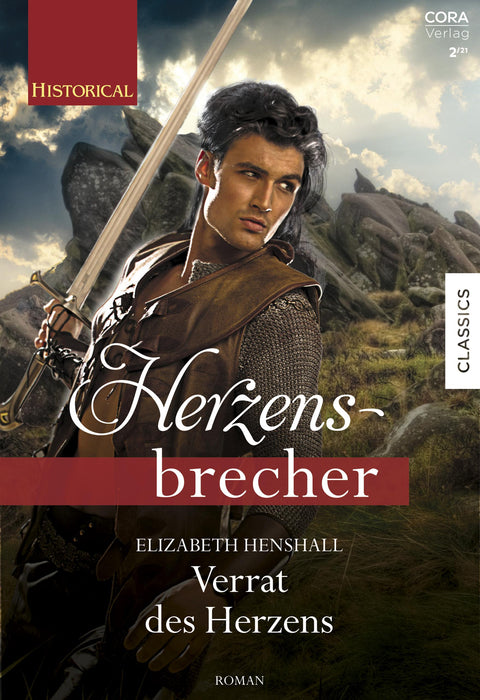

Verrat des Herzens

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Ein eiskalter Handel macht Lady Ghislaine zur Frau des normannischen Ritters Guy de Courcy. Doch als süßer Wein und unerwartete Sehnsucht sie für eine Nacht in seine starken Arme treiben, begehrt sie ihn heiß – gegen ihren Willen! Denn noch muss sie fürchten, dass ausgerechnet Guy der Mörder ihrer besten Freundin ist …