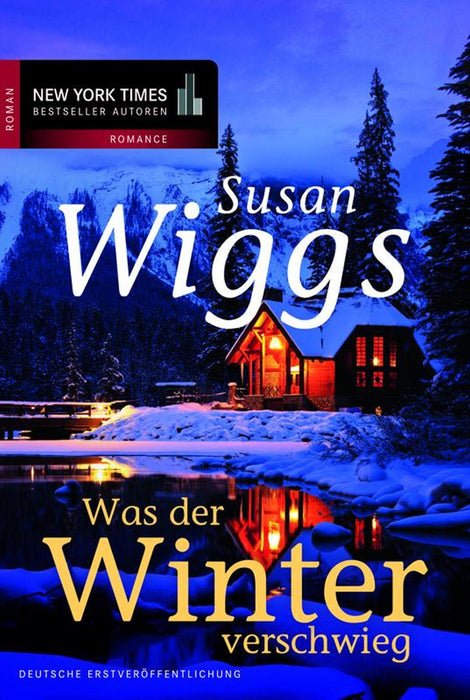

Was der Winter verschwieg

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Wenn ein einziger Moment ein ganzes Leben verändert. Nie hätte Sophie Bellamy gedacht, dass sie ihre Arbeit als Anwältin am internationalen Gerichtshof in Den Haag aufgeben würde. Bis zu dem Tag, der ihr gesamtes Leben verändert. Über Stunden wird sie von Terroristen als Geisel gehalten - und nach ihrer glücklichen Rettung hat sie nur noch einen Wunsch. Sie möchte bei ihrer Familie sein. Bei ihrem Sohn, ihrer Tochter und dem kleinen Enkel.

In einer schneeverwehten Nacht trifft sie in Avalon am Willow Lake ein. Dank der Liebe ihrer Familie und der Fürsorge ihres attraktiven Nachbarn Noah fangen die Wunden langsam an zu heilen. Doch kann die kleine Stadt im Herzen der Catskills wirklich ihr neues Zuhause werden?