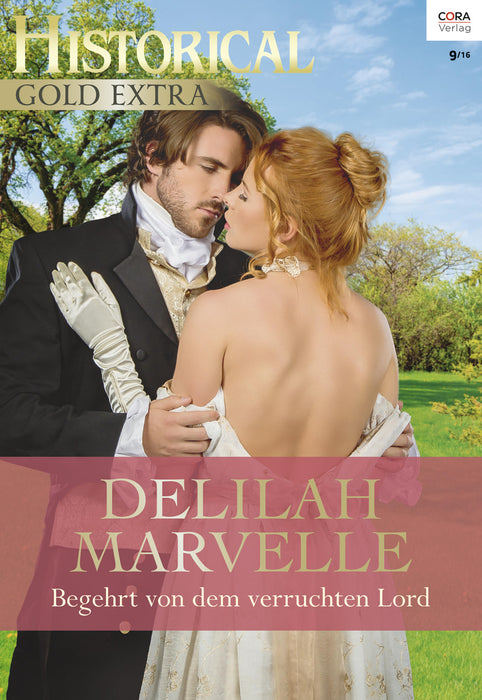

Begehrt von dem verruchten Lord

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

"Gehen Sie besser ins Haus. Sie bieten einen recht freizügigen Anblick." Bei Lord Nathaniel Hemings anzüglichen Worten schießt Lady Imogene das Blut in die Wangen. Zu später Stunde hat er ihren verletzten Bruder nach Hause gebracht, den er in einem Boxclub besiegt hat. Nun lässt der arrogante Adlige seine Blicke über ihre Brüste gleiten, die das hauchdünne Schlafgewand kaum verhüllt, und noch in derselben Nacht erfährt die keusche Lady: Die Hände des verruchten Faustkämpfers können auch zärtlich berühren! Doch Imogene merkt, dass in Nathaniel etwas heißer brennt als die Leidenschaft - sein Rachedurst. Ein Kampf um Liebe und Hass beginnt …