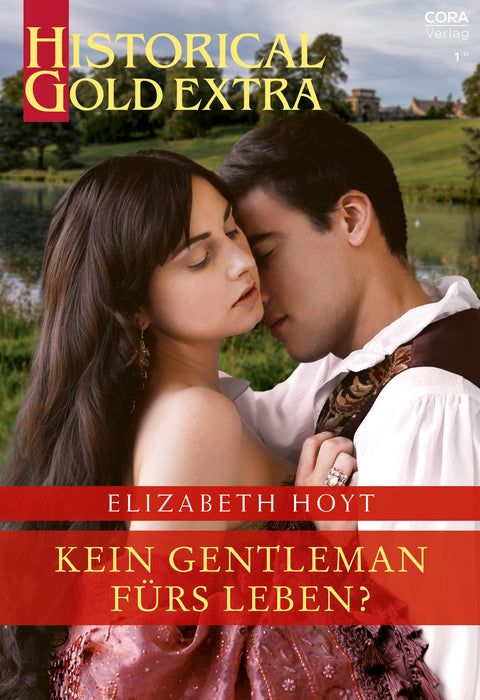

Kein Gentleman fürs Leben?

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Die junge Messalina Greycourt ist erschüttert. Ihr Onkel, der Duke of Windemere, will sie zwingen, den ungeschliffenen Gideon Hawthorne zu heiraten! Niemals käme eine solche Verbindung für sie infrage, aber der Duke lässt ihr keine Wahl. Die verzweifelte Adelige fasst einen mutigen Plan: Nur zum Schein will sie gehorchen und im richtigen Moment mit ihrer Mitgift fliehen. Doch je mehr Zeit sie mit ihrem Zwangsverlobten verbringt, desto mehr erkennt sie, dass sich hinter der rauen Fassade ein ehrenwerter Mann verbirgt, dessen Herz längst für sie entflammt ist. Allerdings hat Gideon noch eine letzte furchtbare Aufgabe im Dienste des Dukes zu erledigen …