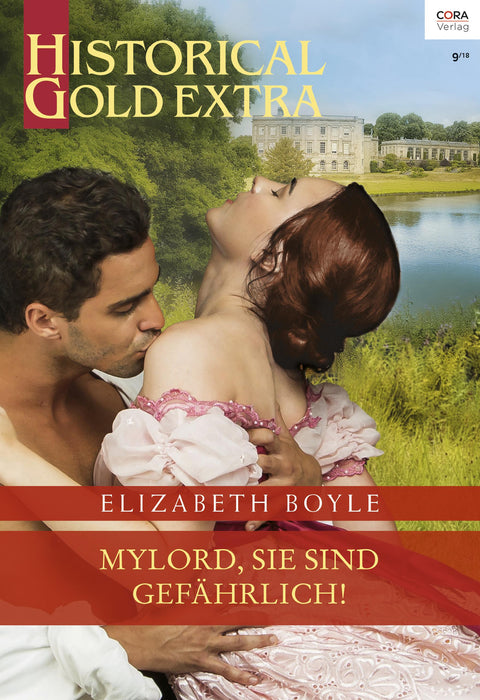

Mylord, Sie sind gefährlich!

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Tagsüber spielt Miss Roselie Stratton die tugendhafte Lady. Im Dunkel der Nacht verwandelt sie sich in die maskierte Meisterspionin Asteria, um einen Verräter der Krone zu fassen. Dabei kreuzt immer wieder ihr Jugendfreund Brody, Lord Rimswell, ihren Weg - und bringt ihr Herz gewaltig zum Beben. Bei ihren nächtlichen Begegnungen kommt der tollkühne Adelige dem Geheimnis um Roselies Identität gefährlich nahe. Nichts würde die brünette Schönheit lieber tun, als ihm zu offenbaren, wen er in sinnlichen Stunden in den Armen hält … aber die feine Gesellschaft darf nichts von ihrem riskanten Doppelleben erfahren, sonst wäre Roselie für immer ruiniert! Er riss sich los von ihrem Mund, bedeckte ihr Kinn, ihren Hals, den zarten Ansatz ihrer Brüste mit Küssen. Sie spürte seinen warmen Atem auf ihrer Haut, seine Lippen, seine Zunge … " "